清晨六点,天还未完全亮透,我便从东华门附近的胡同出发,初秋的北京带着一丝凉意,空气中飘着淡淡的桂花香,沿着护城河漫步,远远望见故宫朱红的宫墙在晨光中若隐若现,仿佛一幅未干的水墨画,河面倒映着角楼的剪影,几只早起的麻雀掠过水面,打破宁静的涟漪,这样的静谧时刻,与印象中游客如织的故宫截然不同,倒让我对这座六百年的宫殿多了几分亲近感。

从午门到太和殿:初识紫禁城的威严

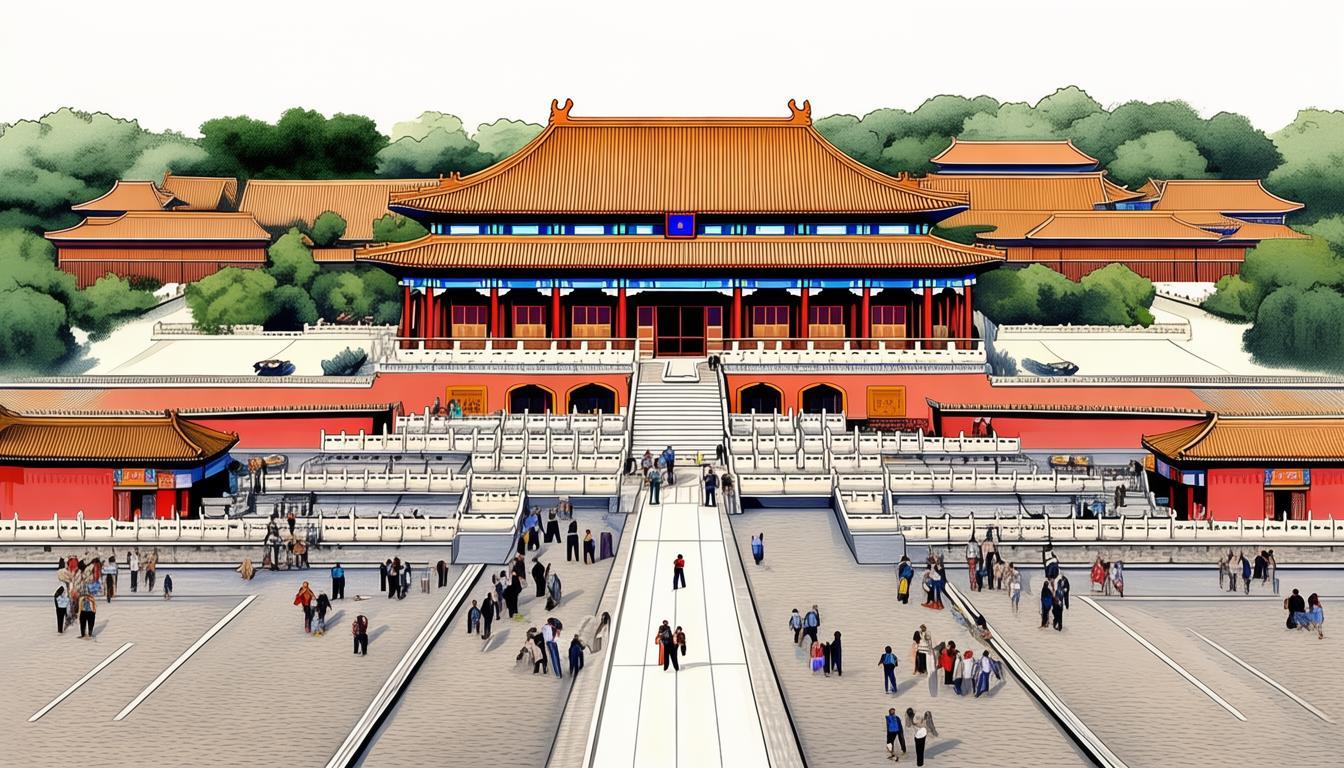

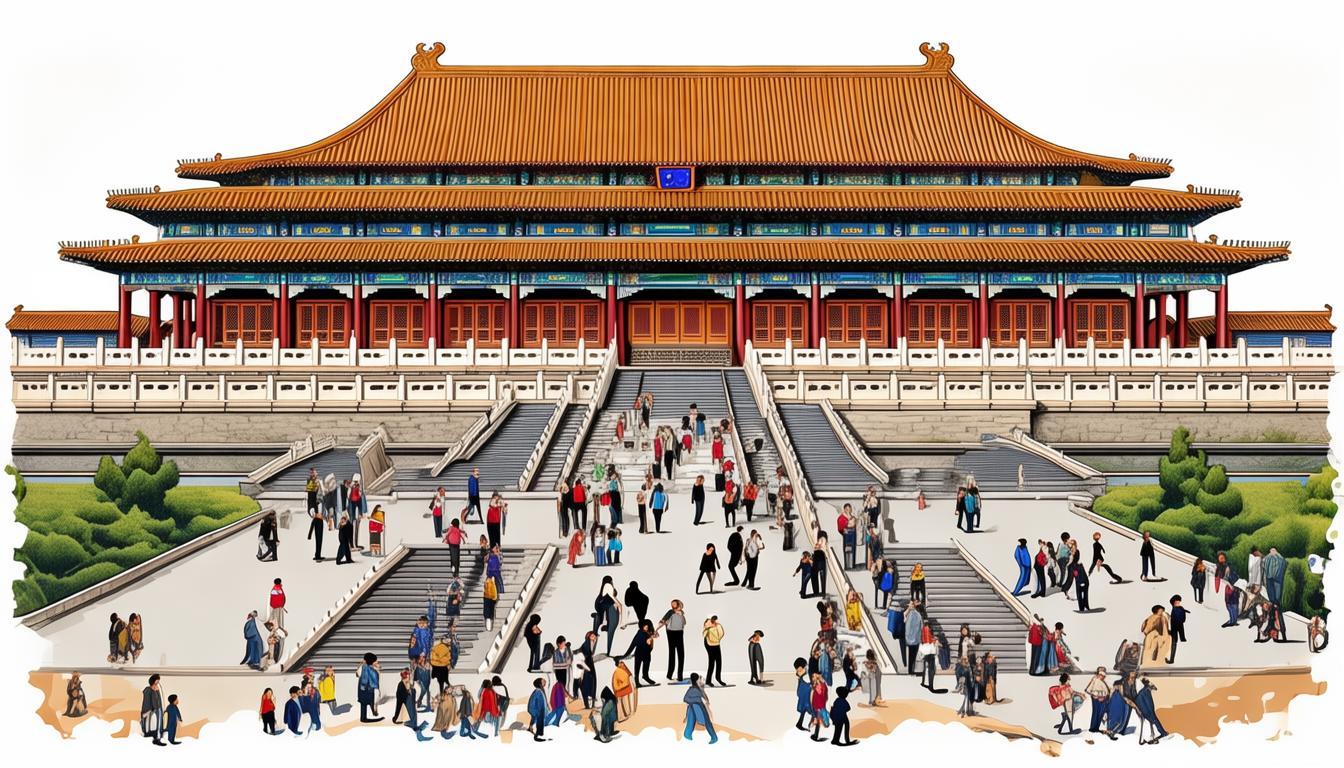

穿过东华门,绕行至午门广场时,游客已陆续排队,八点整,随着故宫大门缓缓开启,人群如潮水般涌入,站在午门下抬头仰望,高耸的城墙与飞檐斗拱扑面而来,瞬间将人拉回明清时代的恢宏气象。

顺着中轴线前行,太和殿广场豁然眼前,青砖铺就的御道被岁月磨得发亮,两侧矗立的铜狮与日晷沉默不语,却仿佛在诉说着昔日帝王登基、万国来朝的盛景,一名身穿深蓝制服的讲解员正指着太和殿屋脊上的十只脊兽,向一群学生解释:“从骑凤仙人为首,到行什压尾,每一只都代表祥瑞,也象征着皇权的至高无上。”孩子们踮起脚尖数数的模样,让庄严肃穆的宫殿多了几分生气。

探秘东西六宫:深墙内的烟火气

避开中轴线的人流,我拐进西六宫的永寿宫,这里曾是顺治帝宠妃董鄂氏的居所,如今陈列着清代后妃生活用具展,玻璃展柜中,一柄象牙镂雕团扇吸引了我的目光——扇面缀着细如发丝的银线,边缘镶嵌的翡翠已褪去光泽,却仍能窥见当年匠人的极致工艺,一位银发老者驻足良久,低声感慨:“这些东西放在今天,怕是要用3D打印才能复刻。”

转到东六宫的景仁宫,恰好遇上“故宫藏瓷”特展,一件明成化斗彩鸡缸杯被单独陈列在恒温柜中,釉色温润如脂,杯身绘制的母鸡带着雏鸡啄食,笔触细腻到绒毛可见,身旁的游客举起手机连拍数张,念叨着:“这可比拍卖会上的那只要精致多了!”

乾清宫与交泰殿:权力与天命的交织

临近正午,乾清宫前的鎏金铜鹤在阳光下熠熠生辉,殿内“正大光明”匾额高悬,当年秘密立储的匣子便藏于其后,导游的扩音器里传来解说:“雍正帝创立的密储制度,既避免了皇子争斗,又将皇权与天命牢牢绑定。”驻足匾额下,忽然想起《起居注》中记载的细节:乾隆帝每日寅时便在此批阅奏折,案头永远摆着半凉的参汤。

交泰殿东侧的铜壶滴漏格外引人注目,这座明代铸造的计时器,通过四层铜壶逐级滴水推动指针,误差竟不超过十分钟,几名工程师模样的游客围着展柜讨论水压原理,其中一人笑道:“老祖宗的智慧,咱们搞机械的也得服气。”

御花园:方寸之间的山水哲学

午后暑气渐起,御花园的古柏投下斑驳树影,摛藻堂前的连理柏依旧枝叶交缠,树干上系满祈福的红绸,一对年轻情侣正在树下拍照,女孩的汉服裙摆拂过青石板上的苔痕,恍若古今重叠的剪影。

浮碧亭旁的太湖石堆叠成“十二生肖”造型,需要特定角度才能辨认,几个孩童兴奋地指着石块大喊:“看!那是龙尾巴!”他们的母亲翻开导览手册对照,发现竟真与记载吻合,这种藏在细节里的巧思,让人不得不佩服古代园林师的匠心。

钟表馆与珍宝馆:穿越时空的对话

下午三点,钟表馆里座钟齐鸣的演示即将开始,金漆木楼钟、铜镀金写字人钟、珐琅怀表……这些十八世纪由欧洲传教士进献的珍品,在发条驱动下依然精准走动,当“孔雀开屏钟”展开尾羽露出微型水法装置时,全场响起一片惊叹,有个小男孩扯着父亲衣角问:“古代没有电池,它们怎么能动这么久?”父亲摸着孩子的头答:“所以更要珍惜工匠们花几十年打磨一件作品的心血啊。”

转到珍宝馆,孝端皇后凤冠上的点翠工艺令人屏息,蓝色羽毛历经四百年依然鲜艳如初,每一片都需从活翠鸟身上采集,且每只鸟仅能取用二十八根羽毛,站在展柜前,忽然理解何为“一寸缂丝一寸金”——极致的美背后,是难以估量的人力与时间成本。

尾声:神武门外的告别

日落时分,我从神武门走出故宫,回头望去,夕阳为角楼镀上一层金边,护城河面泛着细碎的波光,街边卖冰糖葫芦的小贩推车经过,红彤彤的山楂裹着晶莹糖衣,与宫墙的颜色莫名相配。

这一日的行走,像翻阅一本立体的史书,那些冰冷的文物、空旷的殿宇,因无数普通人的驻足与凝视,重新被赋予温度,或许正如一位文物修复师在纪录片中所说:“故宫最珍贵的不是龙椅宝座,而是六百年来中国人对美的追求,始终未变。”

参考故宫博物院官网资料及《紫禁城六百年》权威出版物,历史细节经专业考据。)