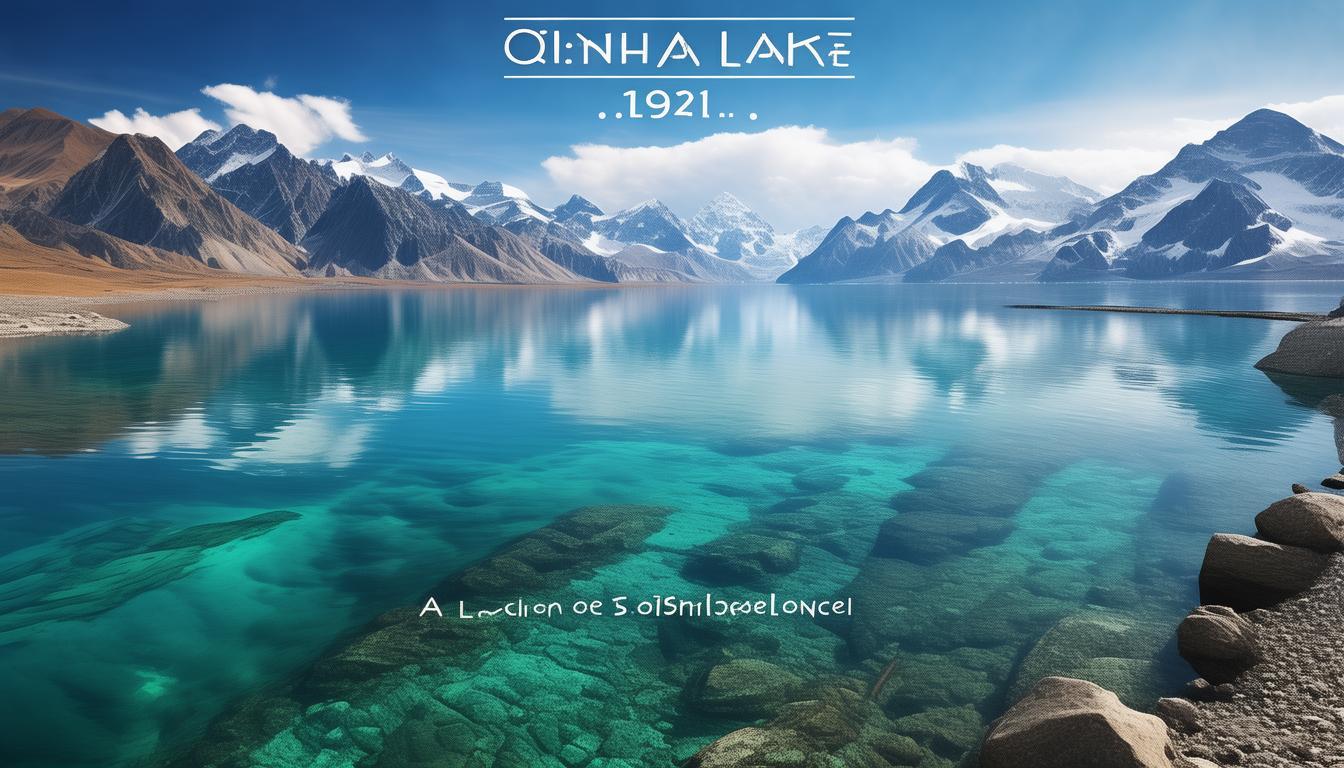

青海湖作为中国最大的内陆咸水湖,不仅是青藏高原的璀璨明珠,更是自然地理与人文景观交织的独特区域,从西宁驱车向西行驶约150公里,海拔表上的数字会从2200米逐渐攀升至3200米以上,高原特有的湛蓝天空与稀薄空气提醒着每一位访客:这里的地理环境与低海拔地区有着本质区别,本文将深入探讨青海湖周边的海拔分布特征及其对生态、旅游产生的影响。 青海湖湖面海拔3196米,这个数字并非偶然形成,地质研究表明,约200万年前的地壳运动使青藏高原持续抬升,原本可能向东流入黄河的水系被阻断,逐渐形成封闭的内陆湖盆,湖体南北两岸海拔差异显著:北岸大通山区域平均海拔超过4000米,南岸青海南山主峰海拔达4583米,这种不对称地形造就了湖面与周边山峰的壮观落差。

环湖公路实测数据显示,二郎剑景区观景台海拔3210米,与湖面的14米高差为游客提供了开阔视野;位于湖西侧的鸟岛自然保护区,地表海拔在3205米至3230米之间,每年春夏之交,斑头雁、棕头鸥等候鸟在此繁衍生息,特殊的高原湿地环境成为全球重要的鸟类栖息地。

周边山脉构成天然海拔阶梯

青海湖东北侧的日月山是重要地理分界线,山口海拔3520米,这里不仅是黄土高原与青藏高原的分界,更是农耕文明与游牧文明的历史交汇点,气象观测显示,日月山东侧年降水量可达500毫米,西侧则骤降至300毫米,这种突变与海拔抬升带来的地形雨效应密切相关。

西北方向的大通山主峰海拔4849米,终年积雪的山顶与3196米的湖面形成1600余米的垂直落差,地质学家在此发现大量冰蚀地貌,证明第四纪冰川运动对区域地貌的深刻塑造,祁连山脉南麓的岗格尔肖合力峰海拔5290米,作为青海湖北部屏障,其冰川融水通过40余条河流注入青海湖,构成独特的高原水系网络。

人类聚居区的海拔适应性

环湖城镇的海拔分布呈现明显规律:西海镇(原子城)海拔3080米,刚察县城海拔3300米,共和县恰卜恰镇海拔2835米,这种差异直接影响着区域经济发展模式——海拔较低的东部河谷地带以农业为主,种植青稞、油菜等耐寒作物;海拔较高的西部草原则以畜牧业为主导,牦牛、藏系绵羊成为主要畜种。

长期生活在高海拔环境的藏族同胞,在建筑形制上展现出独特智慧,海拔3250米的泉吉乡民居,普遍采用半地穴式结构,墙体厚度达80厘米,这种设计既能抵御冬季零下30℃的严寒,又可调节室内外气压差,现代医疗研究表明,当地居民血红蛋白浓度比平原地区高20%-30%,这是对低氧环境的典型生理适应。

旅游活动中的海拔应对策略

在海拔3196米的青海湖景区,大气压约为海平面的68%,氧分压下降至16.4kPa,运动医学专家建议:抵达首日应避免剧烈运动,每小时步行速度建议控制在3公里以内,环湖骑行爱好者需特别注意,从海拔3196米的湖东种羊场骑行至海拔3570米的橡皮山垭口,虽然水平距离仅38公里,但血氧饱和度可能下降5%-8%。

气象数据显示,湖区年紫外线辐射量是平原地区的1.5倍,正午时段UV指数常达12以上,皮肤科医生提醒游客:除常规防晒措施外,建议佩戴防紫外线面罩,每两小时补涂SPF50+防晒霜,高原特有的干燥气候使空气湿度常年低于40%,配备生理盐水鼻腔喷雾可有效预防鼻黏膜出血。

生态系统的海拔响应机制

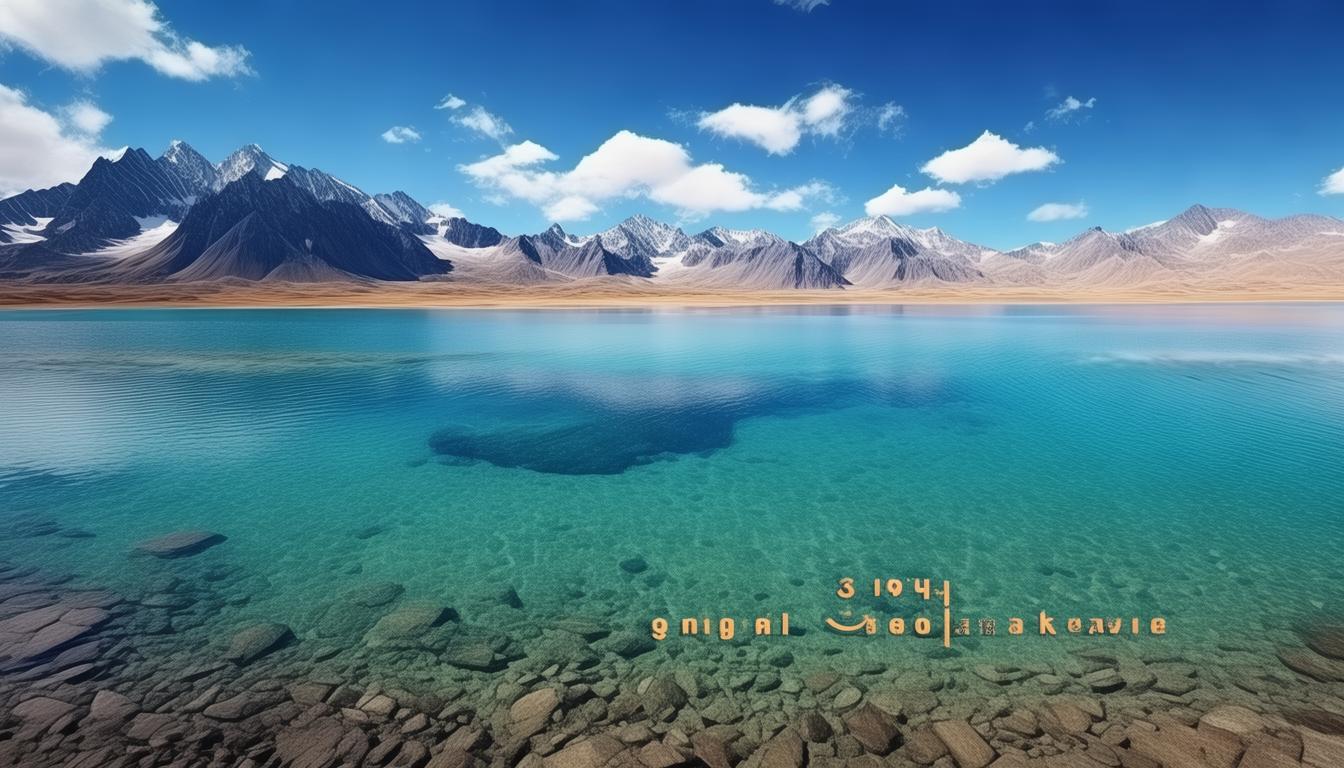

海拔梯度催生出独特的植被垂直带谱:3200米以下以紫花针茅、蒿草为主的高寒草原为主;3200-4000米出现高山灌丛草甸带,金露梅、鬼箭锦鸡儿等灌木点缀其间;4000米以上则为流石滩植被带,雪莲、红景天等极端环境植物在此繁衍生息,这种植被分布直接影响着动物群落结构——藏原羚多在3200-3800米活动,而岩羊则常见于4000米以上的峭壁区域。

水文监测表明,湖面海拔变化与区域生态安全密切相关,2004年湖面降至3192.5米的历史低位后,通过实施退耕还草、河道整治等措施,2023年恢复到3196.8米,这种34厘米的水位回升,使周边湿地面积增加28平方公里,普氏原羚栖息地扩大15%。