港口作为国际贸易的重要节点,不仅是货物运输的核心枢纽,更是区域经济发展的关键引擎,随着全球供应链的加速整合,港口周边的配套服务已成为衡量港口竞争力的重要指标,从物流效率到产业协同,从人员流动到信息互通,完善的配套体系直接影响着港口的吞吐能力与综合服务能力,本文将深入探讨港口周边配套的构成要素、实际价值及未来发展方向。

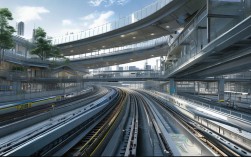

港口的高效运转离不开多层次的交通网络支撑,以国内某大型集装箱港口为例,其周边30公里范围内布局了高速公路、铁路专线、内河航道及航空货运站,形成“四位一体”的立体化运输体系,数据显示,完善的集疏运系统可使港口货物周转效率提升40%以上。

铁路直通港区已成为国际主流港口的标配,青岛港董家口港区通过疏港铁路与胶济线、瓦日线相连,单日最大装车能力突破4000车,大宗货物运输成本降低15%,而上海洋山港的东海大桥专用通道,则实现了集装箱卡车与城市快速路的无缝衔接,日均减少拥堵时间1.2小时。

智慧交通管理系统的引入将进一步提升效率,通过物联网设备实时监测车流密度,配合AI算法动态调整信号灯时长,已在宁波舟山港试点中取得通行效率提升28%的成效。

物流仓储:供应链的“缓冲器”

港口周边半径5公里内的保税仓、冷链物流中心、跨境电商仓储等设施,直接决定了货物周转的灵活度,天津港东疆保税港区建有超200万平方米的智能仓库,采用AGV机器人分拣系统,使跨境电商订单处理时效缩短至2小时。

专业化的仓储配套更能满足细分领域需求,广州南沙港区布局的医药冷链仓库,配备-25℃深冷库与实时温控系统,保障了疫苗等生物制品的国际运输安全,而上海临港新片区的汽车零部件中转仓,通过VMI(供应商库存管理)模式,帮助特斯拉等车企将零部件库存周期从14天压缩至5天。

值得注意的是,仓储设施正从“静态存储”向“动态加工”升级,如深圳盐田港周边的物流园引入分装、贴标等增值服务,使货主企业节省二次运输成本最高达30%。

产业协同:打造经济生态圈

成熟港口周边往往形成特色产业集群,以唐山港为例,半径50公里内聚集了首钢京唐钢铁、旭阳化工等龙头企业,通过管道、传送带直连码头,每年减少物流中间环节成本超12亿元,这种“前港后厂”模式在液体散货、煤炭等领域尤为显著。

金融与信息服务配套同样关键,青岛自贸片区推出的“港航单证区块链平台”,实现信用证签发、货物追踪等流程线上化,使单笔贸易结算时间从7天缩短至8小时,而上海航运交易所发布的集装箱运价指数(SCFI),已成为全球海运市场的风向标。

产业孵化功能也在增强,舟山江海联运服务中心设立的国际海事服务基地,集聚船舶维修、船员培训等138家上下游企业,2022年船舶加油量突破552万吨,稳居全球第六大加油港。

生活服务:人才留存的“软实力”

港口周边15分钟生活圈的完善程度,直接影响高端人才的留存率,调研显示,大连大窑湾港区通过建设国际学校、三甲医院、人才公寓,使外籍专家驻留周期从平均1.8年延长至3.5年,而广州黄埔港周边布局的帆船俱乐部、滨海步道等休闲设施,使员工满意度提升34%。

数字化生活服务成为新趋势,天津港打造的“智慧社区”APP,集成餐饮预约、通勤班车、医疗挂号等23项功能,日均使用量突破1.2万人次,部分港口城市更试点外籍人才“一站式”服务平台,将工作许可、居留证件办理时间压缩至5个工作日。

绿色转型:可持续发展的必答题

环保配套已从“成本项”变为“竞争力”,深圳西部港区全面推行岸电系统,船舶靠泊期间硫氧化物排放减少95%,每年为船公司节约燃油成本超800万元,青岛董家口港建成的雨水收集再利用系统,使工业用水重复利用率达98%,年节水相当于60个标准游泳池。

新能源基础设施布局加速,宁波舟山港投用的200台电动集卡,配合智能换电站网络,每年减少碳排放1.6万吨,而广州港南沙四期全自动化码头,通过氢燃料电池堆场设备,实现作业全程零排放。

未来方向:从单一枢纽到智慧生态

当前,全球领先港口正从“运输中心”向“供应链控制中心”转型,鹿特丹港的“数字孪生”系统,可模拟预测未来72小时船舶到港情况,提前调配资源;新加坡港的全程无纸化通关,使单票货物通关时间缩短至10分钟。

对国内港口而言,建议重点突破三个领域:

- 数据互联:打通海关、船公司、货代之间的信息孤岛,建立统一数据交换标准

- 柔性化配置:通过模块化设计仓储空间,适应跨境电商、冷链等业态的波动性需求

- 碳中和路径:探索“光伏+储能”的分布式能源网络,配套碳足迹追踪系统

港口竞争已进入“拼生态”阶段,只有将硬件设施与软性服务深度融合,才能在全球航运格局重构中占据主动,当吊机起落之间,流转的不仅是集装箱,更是资金、信息和机遇——这才是现代港口配套建设的终极要义。