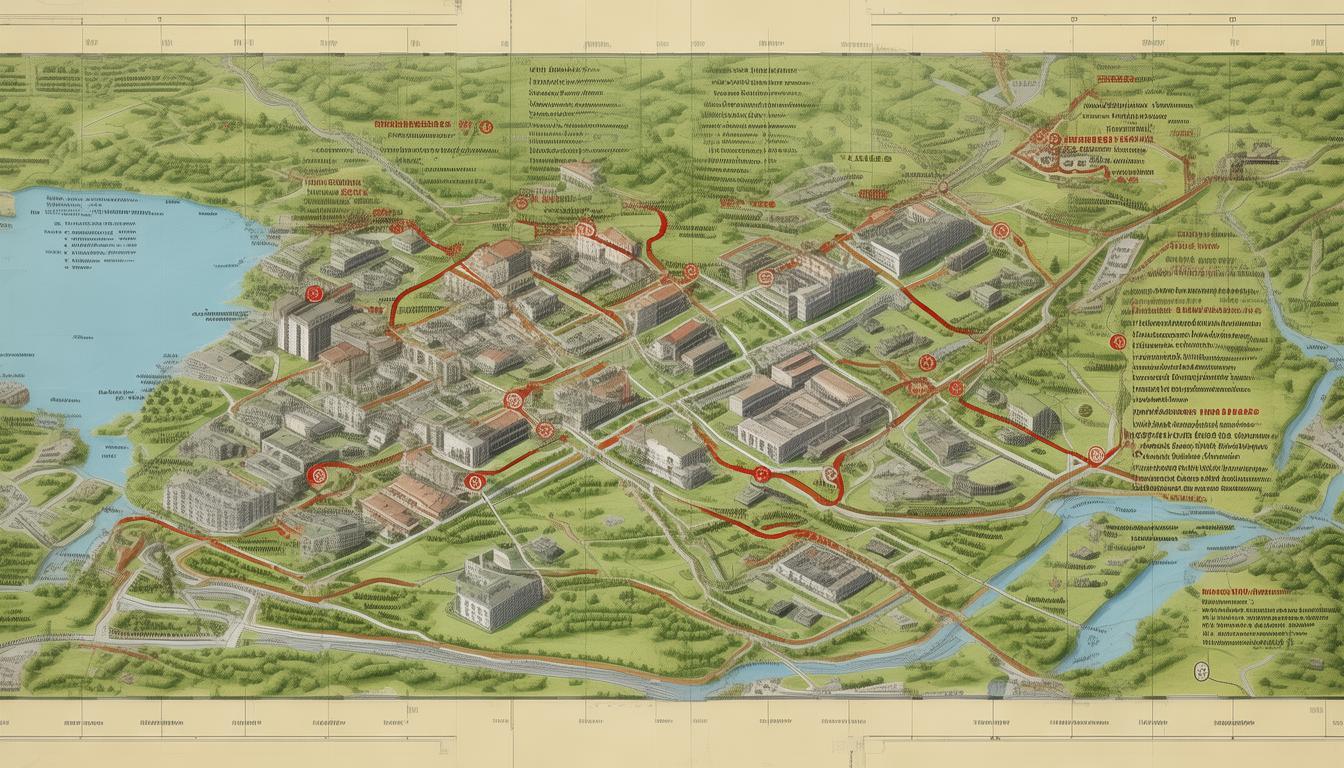

位于北京市周边的监狱设施,是司法体系的重要组成部分,承担着执行刑罚、教育改造服刑人员的重要职能,作为社会关注的焦点,这些场所的管理机制、运行模式以及对服刑人员的人权保障,始终是公众讨论的热点,本文将从多个角度解析北京周边监狱的基本情况,并探讨其在司法改革背景下的发展现状。 北京市周边分布着多个监狱与看守所,主要位于通州、大兴、昌平等区域,北京市监狱管理局下属的良乡监狱、延庆监狱等,均属于高度戒备的现代化监禁设施,这些监狱不仅承担刑事执行任务,还通过劳动改造、职业技能培训等方式,帮助服刑人员重新融入社会。

从功能上看,北京周边监狱分为两类:一类是关押已判决罪犯的监狱,另一类是羁押待审嫌疑人的看守所,两者在管理标准、人员构成上存在差异,监狱内的服刑人员需参与日常劳动与学习,而看守所则更注重案件审理前的临时羁押。

监狱管理的制度与规范

中国监狱管理体系以《监狱法》为核心,强调“惩罚与改造相结合”的原则,北京周边监狱严格遵循这一法律框架,推行分级处理制度,根据服刑人员的犯罪性质、改造表现,将其分为宽管、普管、严管三个等级,并对应不同的生活待遇与活动范围。

在人权保障方面,监狱系统设有独立的检察监督机制,北京市检察机关定期对监狱的伙食标准、医疗条件、劳动强度等进行检查,确保服刑人员的基本权益,根据司法部公开数据,2022年北京地区监狱的投诉率同比下降12%,反映出管理透明度的提升。

探监流程与社会支持

家属探视是服刑人员与外界保持联系的重要渠道,北京周边监狱普遍实行预约制探监,申请人需通过“司法通”APP或现场窗口提交身份证明、关系证明等材料,探视时间通常控制在30分钟以内,全程由狱警监督,禁止传递物品或讨论案情。

值得注意的是,近年来监狱系统加大了社会帮扶力度,北京市司法局联合多家企业推出“技能培训入监计划”,为服刑人员提供电工、烹饪、计算机操作等课程,部分监狱还与高校合作开展心理疏导项目,帮助缓解服刑人员的焦虑情绪。

监狱改革与创新实践

在司法改革推动下,北京周边监狱逐步引入科技手段优化管理。大兴监狱试点“智慧监狱”系统,通过人脸识别、电子围栏等技术实时监控服刑人员活动,减少人力巡逻成本,部分监狱开通了“远程视频会见”服务,方便外地家属通过线上平台进行探视。

另一项重要改革是“分类关押”制度的深化,暴力犯罪、经济犯罪、涉毒犯罪等不同类别的服刑人员被分配至不同监区,避免交叉影响,监狱设立“积分减刑”机制,服刑人员可通过良好表现、技能认证等方式获得减刑机会。

争议与公众认知

尽管监狱管理不断进步,但公众仍存在一些误解,部分人误认为监狱环境“阴暗压抑”,但实际上,现代监狱普遍配备标准化监舍、图书室、运动场等设施,以良乡监狱为例,监舍内设有独立卫生间、通风系统,每日定时开放户外活动。

另一争议焦点是“监狱劳动”的性质,根据法律规定,有劳动能力的服刑人员必须参加生产活动,但监狱需支付不低于当地最低工资标准的报酬,这些劳动项目以简单加工业为主,如服装缝纫、零件组装等,旨在培养服刑人员的纪律性与责任感。

个人观点:监狱的社会价值再思考

监狱不仅是惩罚犯罪的场所,更是社会修复的关键环节,北京周边监狱通过教育、劳动与心理干预,试图打破“犯罪—监禁—再犯罪”的恶性循环,这一目标的实现需要更广泛的社会支持,企业应减少对刑释人员的就业歧视,社区需提供持续的心理辅导资源。

监狱改革或可进一步借鉴国际经验,例如北欧国家的“开放式监狱”模式,在确保安全的前提下,增加服刑人员与社会的互动机会,唯有将“隔离”与“融合”相结合,才能实现司法正义与社会效益的双重提升。