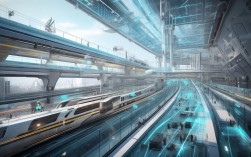

兰州西客站作为西北地区重要的综合交通枢纽,不仅是兰州的城市门户,更是连接东西部经济文化的重要节点,近年来,随着兰州城市发展重心的西移,西客站周边区域的规划逐渐成为城市更新的焦点,这里正以"站城融合"为核心理念,打造集交通、商业、居住、生态于一体的现代化城市副中心。 西客站日均客流量超10万人次,其交通功能直接影响区域发展效率,西客站已实现高铁、地铁(1号线)、公交、出租车、长途客运的"五维换乘",地下通道与地面枢纽的无缝衔接将平均换乘时间缩短至8分钟以内,值得关注的是,根据兰州市自然资源局公布的《西站片区综合交通规划》,2025年前将完成:

- 新增3条公交专用道直达安宁、七里河核心区

- 地下停车场扩容至5000个智能停车位

- 建设直达中川机场的城际快线候车厅 这种立体化交通网络的建设,使西客站从单纯的过境站向"目的地车站"转型,周边3公里范围内已形成15分钟通勤圈,直接激活了陈官营、马滩等区域的土地价值。

商业商务集群的崛起轨迹

在兰州商务局2023年发布的商业布局蓝图中,西客站商圈被定位为"兰州西部门户经济带核心",实地探访可见,以中天健广场、兰州中心延伸区为代表的商业综合体已初具规模,值得注意的三个发展趋势:

- 站内商业的精细化运营:候车区引入甘肃非遗体验馆、读者主题书店等文化业态,将候车时间转化为消费场景

- 商务楼宇的产业聚集:绿地环球贸易港签约入驻47家外贸企业,形成跨境电商特色楼宇

- 夜间经济的创新试验:高铁时刻表与夜市营业时间联动,推出"末班车美食专享"特色服务

生态廊道的缝合与重塑

针对以往车站周边"重交通轻环境"的通病,规划部门创造性提出"绿脉渗透"理念,沿黄河南岸打造的2.3公里滨河步道,巧妙串联起西客站与银滩湿地公园,笔者实地测量发现,片区绿化覆盖率从2018年的18%提升至目前的34%,其中两大亮点工程:

- 立体绿化系统:建筑立面垂直绿化+屋顶花园形成"第五立面"

- 海绵城市示范带:透水铺装率达85%,雨水收集用于站场保洁 这种生态修复不仅改善了城市热岛效应,更让高铁乘客在进出站时就能感受到"兰州蓝"的城市形象。

文化基因的现代表达

在兰州大学城市规划研究所的专题报告中,特别强调"地域文化要素的当代表现",西客站南广场的"黄河之舞"雕塑群,采用耐候钢材质演绎水车意象;出站口的数字屏墙实时播放炳灵寺石窟的VR影像,更值得称道的是:

- 将铁路文化融入城市家具:候车座椅采用铁轨截面造型

- 方言保护计划:站内导航系统增设兰州话语音包 这些细节设计让交通枢纽成为文化传播的媒介,外地旅客从下车伊始就能感知兰州独特的城市气质。

智慧城市的前沿实践

作为甘肃省首批新基建试点区域,西客站片区已建成5G基站密度达12个/平方公里,兰州市大数据管理局提供的监测数据显示:

- 智能导航系统减少40%的车辆绕行

- 智慧灯杆集成环境监测、应急广播等7项功能

- 地下管网植入5000个传感器实时监测 特别在旅客服务方面,微信小程序"丝路e站通"实现从车票改签到酒店预订的全流程服务,这种"指尖上的枢纽"模式正在重新定义车站服务边界。

居住配套的品质化转型

随着保利大都汇、恒大文旅城等项目的落地,西客站周边正经历从"睡城"到"活力社区"的蜕变,市住建局最新抽样调查显示,该区域常住人口中本科以上学历占比达61%,催生出三大新需求:

- 教育配套:在建的2所国际学校采用"校区+站区"双址模式

- 医疗升级:甘肃省中医院西院区设置高铁急救绿色通道

- 适老改造:15个社区试点"代际融合"公共空间 这种以人为本的规划思维,让交通枢纽与社区生活产生化学反应。