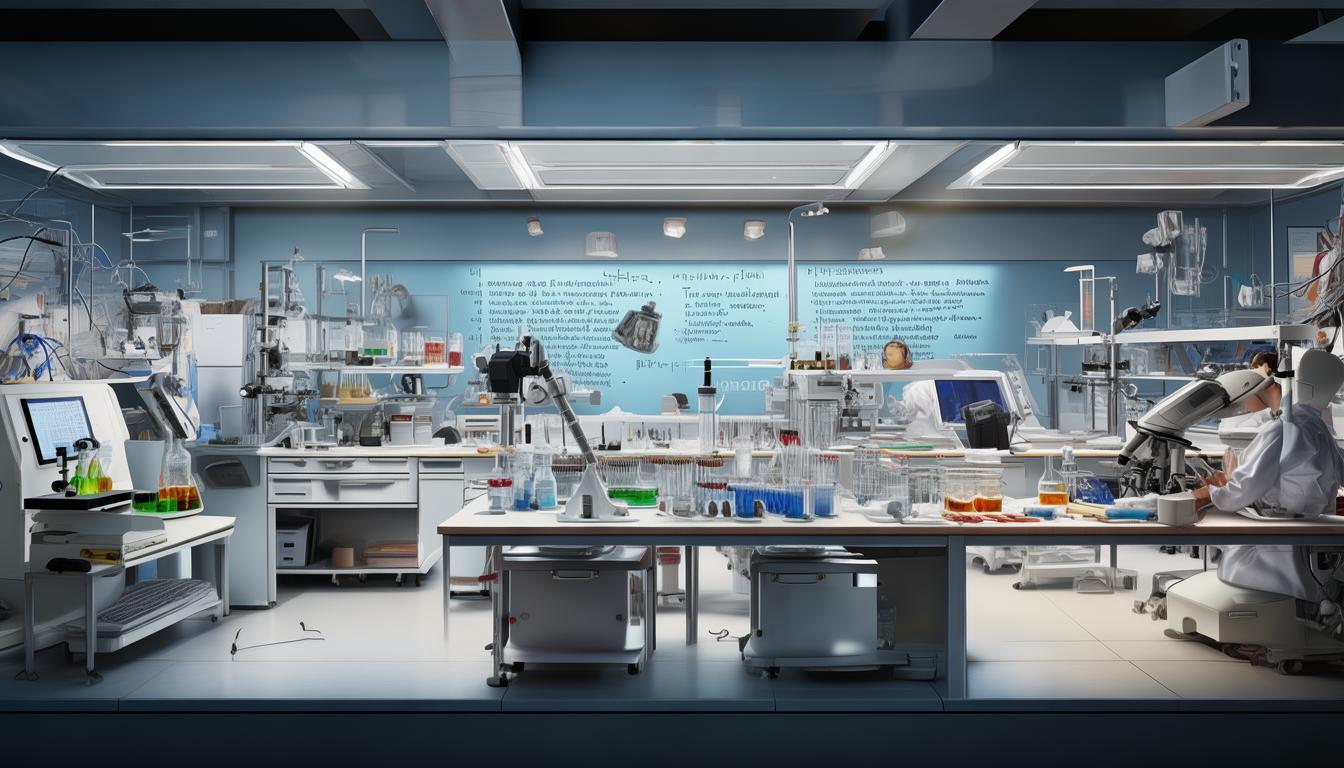

硬件设施:科研的“骨骼”与“血液”

实验室的核心竞争力,往往体现在其硬件设施的水平上,高精度分析仪器(如液相色谱仪、原子力显微镜)、智能化操作平台(如自动化样本处理系统)以及稳定的环境控制系统(如恒温恒湿实验室),都是科研工作的基础保障。

以某生物医药实验室为例,其引进的第三代基因测序仪将样本处理效率提升了40%,同时配备的24小时实时监测系统,能精准调控实验室内的温度、湿度和洁净度,确保实验数据的可靠性,这类硬件投入不仅直接决定科研效率,更是吸引高层次人才的关键因素。

技术支持:让复杂问题“简单化”

再先进的设备,若缺乏专业的技术支持,也可能沦为“摆设”,成熟的实验室周边生态中,通常包含以下支持模块:

- 设备维护团队:定期校准仪器、快速响应故障,保障设备处于最佳状态;

- 数据分析服务:通过AI算法辅助处理海量数据,例如某材料实验室利用机器学习模型,将材料性能预测周期从3个月缩短至2周;

- 安全管理系统:从危化品存储到生物安全防护,建立全流程风险管控机制。

值得关注的是,部分实验室已开始推行“共享技术员”模式,长三角地区的多个纳米材料实验室联合组建技术支援中心,专家团队跨机构提供技术指导,既降低运营成本,又促进跨领域合作。

合作网络:打破“孤岛效应”

现代科研早已告别“单打独斗”的时代,一个开放的实验室,需要与高校、企业、政府机构构建多维合作网络:

- 产学研联动:例如某新能源实验室与车企共建联合研发中心,将电池能量密度提升15%;

- 跨学科交流:定期举办学术沙龙,邀请材料学、计算机科学等领域专家碰撞创新思路;

- 国际资源对接:通过参与全球性科研计划(如人类基因组计划),获取前沿技术动态。

这种协作不仅加速技术转化,更能通过资源互补,解决单一实验室难以突破的瓶颈问题。

文化氛围:科研人的“精神氧气”

实验室的“软环境”往往被低估,却是影响长期发展的隐性要素,优秀的实验室文化体现在:

- 鼓励试错:设立“创新容错基金”,支持高风险高回报的前沿探索;

- 知识共享:建立内部数据库,将实验记录、失败案例转化为团队共同财富;

- 人文关怀:通过弹性工作制、心理健康支持等措施,缓解科研人员压力。

某人工智能实验室的案例颇具启发性:其每周举办的“失败分享会”,让研究人员公开讨论实验中的挫折,反而催生出多个突破性算法的灵感。

可持续性:面向未来的实验室生态

随着“双碳”目标的推进,绿色实验室成为新趋势,这包括:

- 节能减排设计:采用光伏发电系统、废热回收装置;

- 循环利用体系:例如某化学实验室将有机溶剂提纯再利用率提升至90%;

- 数字化管理:通过物联网技术实时监控能耗,优化资源分配。

更长远来看,实验室需要建立“自我进化”机制,某量子计算实验室每年将10%的预算投入前瞻性技术储备,即便某些方向短期内无法产出成果,也为未来竞争埋下伏笔。

作为实验室管理者,我们始终相信:

科研的本质是解决问题,而解决问题的效率,取决于整个生态系统的协同能力,当硬件、技术、合作与文化形成良性循环时,实验室将不再是一个封闭的空间,而是成为连接知识与应用的枢纽站。

我们计划进一步开放实验室资源,与中小型企业共享检测平台,同时推动“公众科学日”活动,让更多人感受到科研的温度——因为这或许才是“实验室周边”最具价值的延伸。